西岡事務局長の週刊「挿絵展」 vol.43 通俗文化とは何か【弐】 崇高な通俗さを目指して

2013.03.26

宮崎監督が企画展の会場に飾られているウォーターハウスの"シャロットの女"に寄せて、重要なコメントを残していました。

「絵画が芸術と通俗とに分かれてしまう前の、ギリギリのところにある作品だと思います。近代絵画は、やがて物語もわかりやすさも捨ててしまいます。物語は商業美術にまかされ、お金になるけれど芸術作品より一段低いものとされてしまうのです。」

ここでいう"近代絵画"とは"芸術作品"のことで、"商業美術"というのが"大衆作品"であり"通俗文化"なのです。つまり、"芸術絵画"と呼ばれるものは近代以降、どんどん抽象画の方向に舵を切り、わかりやすさを捨てていくのです。クラシック音楽の世界で、調性を持ったメロディや拍子を捨てて、無調の現代音楽に向かっていくのとよく似ています。"わかりやすさ"="通俗"として純粋に高みを目指していったともいえますが、どんどん大衆が支持するものではなくなっていったともいえるでしょう。なぜ、こうした絵画や音楽が"通俗"を捨てていったのかは、いろいろな考え方があると思いますが、時代に左右されない普遍性を会得することを目指し、形や配色、あるいは、音の積み重ねを純粋に突き詰めていったからなのではないでしょうか。ただそれは、大衆からはあまり人気がなく、お金にならないものなのかもしれません。

ところで、スタジオジブリも属している映画の世界こそは、通俗文化の末端に存在するといえるでしょう。莫大な制作費をかけて作る映画は、大衆の支持を得て、制作費を回収できなければ、制作会社の経営は立ち行かなくなります。また、配給する会社や映画館を経営する会社もです。こうして、お金を稼ぐことが義務付けられている映画の制作は、決して純粋な創作の動機からだけで成り立っているわけではありません。そんな映画の世界で生きているからこそ、宮崎監督は、自分たちの所属するものは"通俗文化"であって、"芸術"ではないと定義づけているのでしょう。そんな監督の目から見ると、今回の企画展に登場した偉大な先人たちの苦労や仕事が、他人事ではなく思えてくるのです。今回の企画展は、そんな立ち位置を明確にしてみることで、見えてくるものが違うと思うのです。

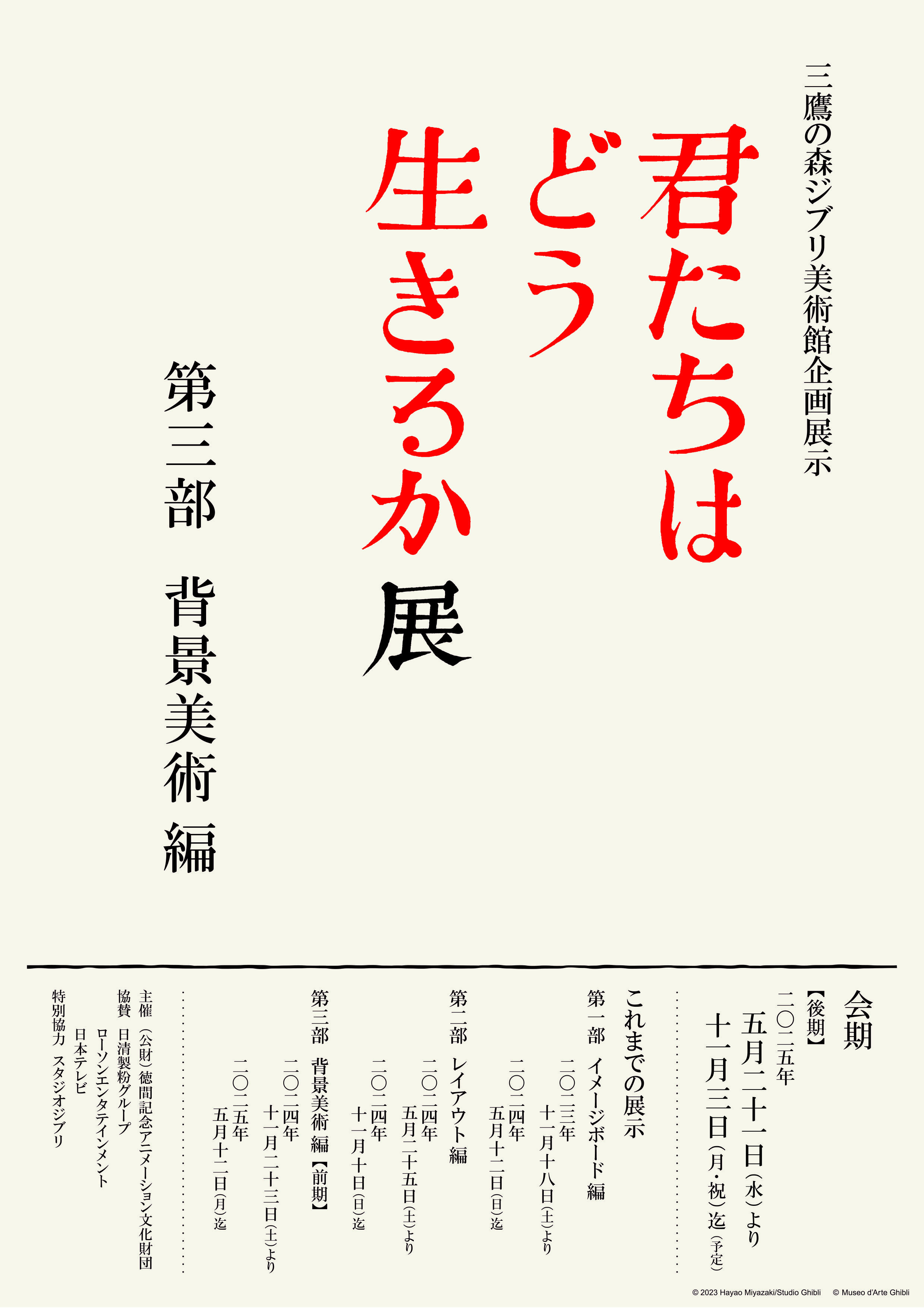

そんな宮崎監督が、イラストの中の自信の分身である豚に、重要なことをつぶやかせていました。それが、下のイラストです。

"会場に展示してあるイラストより(部分)"

"会場に展示してあるイラストより(部分)"

「なんという崇高な通俗さだ。ぼくはこういうのをつくりたかったんだ....」と。

お金にならない仕事はできない通俗文化の中で創作を続けながらも、志は高く、崇高さを失ってはいけない。これが、宮崎監督作品の一番根っこにある表現者ゆえの葛藤なんじゃないかと思うわけです(まったく個人的な分析かもしれません)。

その思いを理解した上で、この連載では次回から、もう一度、今回展示されている挿絵を見直してみることにしたいと思います。