Where things are bornミナ ペルホネン デザイナー 皆川明×ジブリ美術館館長 安西香月

2021.12.10 ものがうまれるところ Vol.2

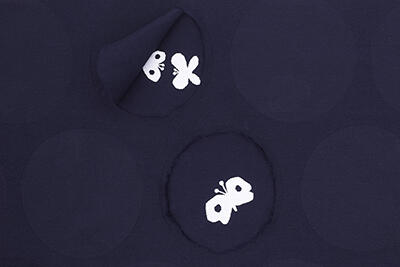

2021年10月、ジブリ美術館ミュージアムショップ「マンマユート」にて発売となった、ミナ ペルホネンとジブリ美術館のコラボレーションバッグ。

今回は、ミナ ペルホネンデザイナーで創設者の皆川明さんと、ジブリ美術館館長の安西香月が、バッグの魅力やミナ ペルホネンとジブリのものづくりについて語る対談をお届けします。

kakurenbo TOTORO egg bag ¥15,840(税込)/kakurenbo TOTORO uzura bag ¥10,560(税込)

『kakurenbo TOTORO egg bag』ができるまで

安西: この度はジブリ美術館のために素敵な商品を作っていただき、本当にありがとうございます。

皆川さん(以下敬称略):こちらこそ、ありがとうございます。

私たちはこれまで、いわゆる映像のキャラクターをテキスタイルデザインで表現することは、やったことがありませんでした。

ですが、常々ジブリさんや宮﨑さんの考え方は、映画を見たりすることで感じていたので、今回は、考え方が共感しあったものづくりができそうだと感じました。

安西: なるほど。

皆川: 映画を初めて見るときの何が起こるんだろう......というワクワクや、そこにいつの間にか入り込んでいく感覚......

そういうことを今回表現出来るとしたら何だろう?と考えたときに、この"kakurenbo"(2008→s/sコレクション)の技法で何か表現できたらと思ったんです。

二重織の袋状になった葉っぱのシルエットに沿って生地を切ると、トトロたちが表れる

sono(bean)

sono(bean)元となったテキスタイルデザイン"kakurenbo"(くわしくはこちらをご覧ください)

https://www.mina-perhonen.jp/journal/textile-diary/2020/1031/

安西: 本当におっしゃる通りで、ただキャラクターをのせるだけなのはどうなのかな? と私も思っていたんですけど、なるほどこういう手があったか! と。

生地を切ったところでキャラクターと出会っていく、というのは映画との出会いに通じるというか、すごくいいお話だなぁと思いました。

皆川: その出会っていく感じや、同じ映画を見ても記憶の仕方がみんな違うように、一個一個柄の位置が違ってパーソナルなものができあがるバッグなので、そういった意味でも上手く繋がったなと思います。

加えて、エッグバッグはブランドを始めた当初から作っているバッグの形ですが、少しシェイプがトトロっぽいなと思っています(笑)

安西: そうですね(笑)、似ていますよね!

記憶に残るものをつくる

皆川: 僕らとしては、「どう記憶に残るか」ということはものづくりにおいて常に考えているテーマです。

形そのものが完成品というよりは、その形にどんな記憶が入っていくかっていうことを思いながら作ります。

生地を切るということは、ある種、スイッチのようなものです。「ここはあの日に切ったな」とか、切った日のことはやっぱり覚えていると思うので。

先日、美術館にお伺いした際にお会いしたお客様も「どうやって切ろうか、特別な日に切ろうか」と悩んでおられる姿が微笑ましかったですね。

自分の手で完成させていくことで、よりパーソナルなものになっていくという皆川さん

皆川:そして、やっぱり「布を切る」ということ自体がお客様にとってはある種、日常的ではなくて......ちょっと勇気が必要なこと。勇気が必要というのは、すごくワクワクドキドキしている状態ですよね。

ハサミを入れる瞬間のドキドキ感

絵柄がわかるアテンションカード付き

安西: そう、これはなかなか冒険だと思うんですよ!

ジブリ美術館も元々、子どもに日常に出会わないものに出会ってもらいたい、というのが一番の思いで。

最終的に「ああ、こういうの見たな」っていう記憶は一瞬でも、出会えたか出会えないかでその子にとって全然違うので、ひとつでもいいから美術館から持って帰ってもらいたいなと思っています。

皆川: ジブリさんの映画、美術館の中にあるストーリー、私たちのものづくりなど、

今回いろいろなことが、「1+1」よりももうちょっとうまく溶けて合わさった感じになった気がします。

安西: ええ、とてもわかります。

感情につながるものづくりを目指して

皆川: 1995年、ちょうど日本のものづくりが海外に移り始めて、特にファッションは安価な生産拠点でなるべく大量で早く、という時代になりつつある時に私たちのブランドは始まりましたが、「そんなことで本当に人は将来的に幸せになるのか。」と感じていました。

特に洋服という一番身近なものが安価であればそれでいいとか、そういうことよりももっと、感情と繋がっていたいものじゃないかなぁと。

そう思ったときに、できる範囲の数量を素材から全て国内で丁寧に作って届ける、という、真逆のことをやって、「あ、そういうことも出来るんだね」という事実を継続して作りたかったのです。

photo by Koji Honda

photo by Koji Honda

余り布も大切に扱う 目指すは「せめて100年続くブランド」

安西: 素人の私から見ても、「こういうものを作りたい」という意志はとても強く感じました。

皆川: 私たちはまず、出来上がった物がお客様にとって良いのか、喜びになるのか、ということをとことん詰めて考えて、それから世の中に出します。

あとは原料から最終的な技法まで、やりたいことを。

そういう意味では美術館にお伺いして、あのアトリエの様子から、計りきれないほどの圧倒的な仕事量やそこに向かう探求の資料、本当に僅かな妥協すらないとことんやっていく世界観を感じて、改めて共感......というよりは、本当に敬意を感じました。

「あぁ、こういうことを私たちもデザインでやり続けるっていうことが正しいんだな」という安心した気持ちになりました。

ジブリ美術館の展示室「もの語るところ」より、書籍資料の山

安西: 私たちも、宮﨑駿のとにかくこういうのが作りたい、ああいうのが作りたいという純粋なわがまま―......私たちは「子どものわがまま」って言ってるんですけど(笑)。

そこに一緒になって頑張りましょう、頑張りたいです、作りたいですっていう人が集まって、アニメーションを作ったり、美術館を運営したりしているので、皆川さんのところとすごく似ているなと思いました。

気持ちの共有について語る安西館長

皆川:そうですよね。

やっぱりつくる背景が同じ気持ちなのはすごく重要ですし、そのことで同時に満足もしてほしいと思っています。

その労力に対してやり甲斐があったり、もちろん生活の糧として成立していたりとか、そういう気持ちの共感と、個人個人の満足っていうものが同時に生まれていけばいいなと思います。

安西: 今回ミナ ペルホネンの商品を店頭に置かせていただいて、販売のスタッフがまるで自分が作ったかのように「どのモチーフを切りますか?」とか、お客様と一緒にワクワクしながら選んだり相談にのったりして一体になって楽しんでいる感じが、本当にいい商品を作ってくださったなぁと思っています。

皆川: 美術館にお伺いしたときに販売スタッフの方が本当に楽しそうに説明してくださっているのを見て、作った甲斐があったなと感じました。

またなにか、ご一緒できる可能性がありましたら、おっしゃってください。

安西: そうですね、是非お願いします。今日はありがとうございました。

(2021年10月8日、東京都・白金台にて収録)